Zur Zeit gibt es Forderungen nach immer weniger Arbeit, sei es eine 35h Woche oder eine 4-Tage Arbeitswoche. Und dies bei eigentlich zu wenigen (Fach)Arbeitskräften in vielen Bereichen. Ein Widerspruch, oder nur besondere Transformationsherausforderung? Auf jeden Fall ein guter Anlass, Fragen zur ‚Arbeit‘ zu stellen und eventuell hierin Anregung zu geben, wie immer ohne Vollkommenheitsanspruch.

Der Wunsch, weniger zu arbeiten, wäre eigentlich absurd, wenn wir mit der Arbeit Positives verknüpfen würden. Wer will schon immer weniger von Positivem. Bedeutet das also, dass heutzutage mit Arbeit eher negative oder unwichtige Aspekte verbunden werden? Was hätte sich dann an unserer Lebensführung verändert, was uns Arbeit so einschätzten lässt?

‚Warum arbeiten wir‘, fragte sich Aristoteles

Im Grunde kann Arbeit als ein fundamentaler Aspekt der menschlichen Natur angesehen werden. Denn durch Arbeit gestalten wir die Welt um uns herum und realisieren Prozesse. Nicht zu arbeiten, bzw. nichts den eigenen Kompetenzen Entsprechendes zu tun zu haben, kann sinnentleerend sein.

Arbeit bietet prinzipiell die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten und Talente einzusetzen und auch weiterzuentwickeln. Aristoteles bezeichnete dies als das Streben nach dem „guten Leben“ (Eudaimonia) – einem Leben, welches durch tugendhaftes Handeln, die Herausforderung, Abrufung und (schließlich) auch eventuelle Erfüllung unserer Potenziale angesehen wurde.

Wir Herdentiere

Was wäre denn eine intrinsische Motivation zu arbeiten? Mit Arbeit bringen wir ja einen Beitrag in eine ‚Gemeinschaft‘ ein, egal wie sich diese definiert. Selbst in herausfordernden oder schwierigen Umfeldern würde unser Mitschaffen immer als Beitrag zu einer Gemeinschaft (z.B. Team, Gruppe, Firma oder die Gesellschaft) gelten. Dabei ist bekanntlich jeder Beitrag, egal, wie klein oder unbedeutend er im Detail erscheinen mag, etwas, das den Unterschied machen kann. Und gleichzeitig ist das ‚Errungene‘ (bis zu komplexesten Konstrukten) dann eine Repräsentation auch der eigenen Arbeit. Ich kann sagen, dass dies nicht nur für Ameisen, sondern auch für uns Menschen etwas enorm Wichtiges in unserem Selbstverständnis und in unserer Selbstbewertung darstellt.

Die Selbstüberwindung des Menschen

Ein weiterer Ansatz wäre in der philosophischen Tradition des Utilitarismus zu finden. Dieser strebt das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen an – in dem Sinne, dass man trotz aller eventuell persönlichen Widrigkeiten zum Gemeinwohl beitragen möge – und somit die eigene Motivation zu Arbeit aus Überzeugung entstehen könnte. Diese so genannte zweckorientierte Ethik ist eher eine Tugend, die natürlich zur intrinsischen Motivation hinzutreten kann.

Friedrich Nietzsche ging es auch um die Überwindung von Widrigkeiten, wenngleich weniger des Gemeinwohls wegen. Die persönliche Auseinandersetzung des Menschen mit den ihn umgebenden Widrigkeiten sollte Herausforderung und Weg zur erstrebenswerten Selbstüberwindung sein. Insbesondere also die Arbeit unter herausfordernden Bedingungen bietet eine Chance, die (bisherigen) persönlichen Grenzen zu überwinden, ‚über sich hinauszuwachsen‘ – und somit Fortschritt zu begründen. Nietzsche ging es dabei um den persönlichen Fortschritt in der Selbstüberwindung – hin zu einer höheren Wesensart oder eigenen Besserwerdung, ohne sich dabei im ürbigen zu sehr von etwaiger Moral eingrenzen zu lassen.

Hier mal eine kurze Pause für einen wichtigen Einschub, wie ich finde. In unserer heutigen Arbeitswelt wäre es ja eine durchaus interessante Frage, wem der erarbeitete Fortschritt ‚gehört‘, nachdem wir uns in der Arbeit selbstüberwunden haben (ob nun im Sinne des Utilitarismus oder Nietzsches). Seit dem 21. Jahrhundert gibt es ja immer schwerer nachvollziehbare ‚Großbesitzer‘ des Fortschritts, finden Sie nicht auch? Die Identifikation mit dem Geschafften könnte schwerer geworden sein, etwaige Ungerechtigkeits- oder Ambivalenzempfindungen könnten hier hinzutreten.

Was würden Sie z.B. denken, wenn eine Studie in den nächsten Jahren das Ergebnis zutage brächte, dass es einen Zusammenhang gäbe zwischen der Entstehung von multi- oder supranationalen Konglomerationen (witschaftlich und/oder als Datenkraken) und einem insgesamt abnehmenden Identifikationswillen der Menschen mit ihrer Arbeit (stattdessen mehr Rückzug in persönlichere und private Zusammenhänge). Wären sie überrascht?

Sinn ‚ergibt sich‘ (sprachlich) – wir können Sinn aber auch ‚machen‘

Sprachlich betrachtet, ist ‚Sinn machen‘ ja eine falsche Rückübersetzung aus dem Englischen, dieser ‚ergibt‘ sich nur aus Etwas. Doch wäre das Machen von Sinn hier nicht eine wunderbare Lösung in unserem Dilemma? Viktor Frankl vetritt diese Idee: gemäß seiner anthropologischen Theorie ergibt sich eine Sinnhaftigkeit bei der Arbeit in einem herausfordernden Umfeld, sofern die Arbeit als Möglichkeit gesehen wird

- einen Beitrag zu leisten

- gewisse Werte zu verwirklichen

- und sich dadurch selbst im größeren Zusammenhang zu erkennen

Es klingt ähnlich wie meine zuvor unter „Wir Herdentiere‘ formulierten Gedanken, doch geht darüber hinaus: Frankl erkannte eine wesentliche, menschliche Stärke darin, dass wir einen Sinn in Herausforderungen und selbst in Leid finden können – wie zum Beispiel bei Ehrenamtlern, wenn Arbeit als Beitrag zum Gemeinwohl in schwierigen oder beinahe aussichtslosen Situationen tiefen Sinn ergibt.

Eine solche Arbeitshaltung helfe bei der Selbstüberwindung, indem sie die Motivation stärkt, auch unter widrigen Umständen weiterzumachen und einen positiven Beitrag zu leisten. Ich sage jetzt mal ganz positivistisch: ‚Zusammen anzupacken, und gemeinsam aus Etwas herauszukommen‘ gälte ja vielleicht auch für eine Wirtschaftkrise oder -flaute, wie wir sie gerade erleben. Auch in Betrieben oder großen Firmen wird in solchen Momenten oft an uns appelliert, um ein sinnstiftendes, gemeinsames ‚Hau-Ruck‘ auszulösen.

Diese Idee der Sinnhaftigkeit verknüpft also die persönliche (Entwicklung durch) Selbstüberwindung mit dem Beitrag zum Gemeinwohl, wie wir es auch in Frankls anthropologischer Theorie finden. Wenn wir uns einer Sache hingeben, die größer ist als wir selbst, kann sich nach Überwindung von Schwierigkeiten und nach Realisierung der gemeinschaftlichen Ziele für uns viel Sinn ergeben. Arbeit wird dadurch zu einem Weg, unser eigenes Leben als sinnvoll zu erfahren – dadurch dass wir uns selbst überwinden, und einen Beitrag für (etwas) Andere(s) leisten.

Hierbei ist natürlich bzw. allerdings wichtig, als Schaffender nicht (das Gefühl zu bekommen) ‚ausgenutzt‘ zu werden. Unsere Arbeit kann uns nun nicht nur a) in Gemeinschaften ein Gefühl der Zugehörigkeit, sondern b) auch in komplexeren Systemen ein Gefühl der Hingehörigkeit oder eines Zwecks vermitteln. Dies ist selbst dann möglich, wenn Kontexte für die einzelne Person nicht leicht nachvollziehbar sind oder eigene Prozesse ‚zweckentfremdet‘ wirken. In komplexen oder umfangreichen Prozessen, bzw. Berufsfeldern entstehen daher Positionen wie ‚Vorarbeiter‘, ‚Personaler‘, ‚HR’ler, ‚Manager‘ usw: um am Übergang zu schwerer nachvollziehbaren Zusammenhängen unsere ‚Hingehörigkeit‘ zu motivieren – mit Visionen, Leitbildern oder gemeinsamen Leitzielen soll dann eine vermittelte Zweckhaftigkeit kultiviert werden.

Die Balance von eigenem Zugehörigkeits- bzw. ‚Hingehörigkeitsgefühl‘ (wie ich es zur Ausdifferenzierung hier genannt habe) und gewinnorientierten Marktmechanismen (nun also doch das K-Wort: im ‚Kapitalismus‘) ist alles Andere als trivial. Belohnungen (Löhne, Honorare, Prämien etc.) werden hier kompensatorisch eingesetzt.

Selbstverwirklichung und Selbstüberwindung – die entscheidende Balance

Sicherlich ist es so, dass unsere gestiegene Lebensqualität damit zu tun hat, dass wir Arbeit häufig nicht mehr als existenzielle, notwendige (Lebens)Tat ansehen müssen. Wir wünschen daher eher, eine möglichst (persönlich) produktive Tätigkeit zu verfolgen, sei es bezogen auf ein positives Arbeitsumfeld, eine gute Interaktion mit Kollegen, und Aufgaben, die gut zu unseren Fähigkeiten passen und Herausforderungen bieten, die (im Nachgang) als entwicklungsfördernd und heutzutage auch in moralisch-ethischen Kontexten als sinnvoll empfunden werden.

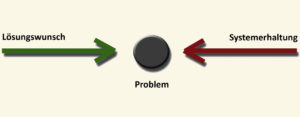

Wenn wir es schafften, diese selbstverwirklichenden Aspekte nicht als Antagonisten zur Selbstüberwindung (einem ’sich zusammenreißen und anpacken‘) anzusehen, sondern beide in eine bewusste und gute Balance zu bringen, dann hätten wir einen gangbaren Weg gefunden. Ich möchte die anfängliche Formulierung aufgreifen: beides gemeinsam wird schlicht herausfordernd in der gesellschaftlichen Transformation sein. Doch warum nicht diese Herausforderung annehmen?

Ist zum Beispiel die grundsätzliche Ablehnung von Ideen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen ratsam, oder könnte es, im Gegenteil, mit einer wegfallenden Rentensicherheit nicht sogar gesellschaftlich notwendig werden? Sind für uns heute merkwürdig klingende Arbeits-Chiffren wie eine 4-, 3- oder selbst 2-Tage Arbeitswoche nur des Teufels, oder in Verbindung gerade mit einem höheren Alter der Arbeitskräfte dann eventuelle Lösungsmodelle? Ich glaube, wir werden all diese Diskussionen weiterführen müssen, wenn wir die Transformation von Arbeit durchdenken wollen.

Dies Alles ist graue Theorie, in unserem gegenwärtigen Alltag besteht vorerst eine bunte, häufig widersprüchliche Herausforderung, wie es auch im KI-Bild zu erkennen ist. 😉